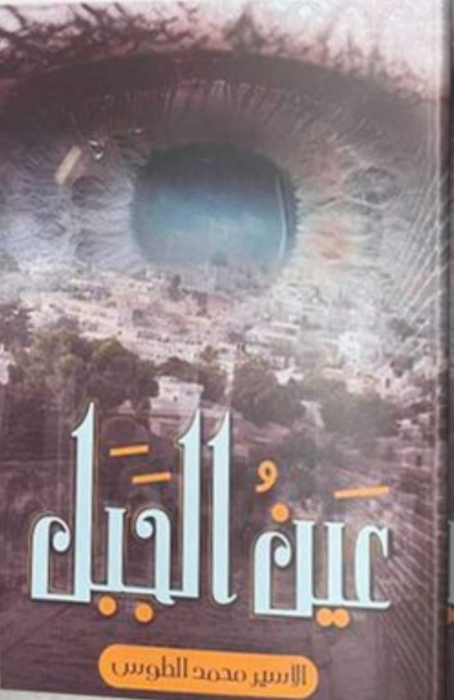

قصص "عَينُ الجَبَل" للأسير الكاتب محمد الطوس.(فيلسوفاً وإنساناً)

الشريط الإخباري :

سليم النجار

توطئة

الأسير محمد الطوس "أبوشادي" من قرية الجبعة قضاء بيت لحم ، ٦٥ عاماً، متزوج ويُعيل ثلاثة أبناء، وهم: شادي ونداء وثائر.

اعتقل عام ١٩٨٥ على خليفة مقاومته للاحتلال، تعرَّض لتحقيقٍ قاسٍ خلال اعتقاله واستجوابه، قام الاحتلال بهدم بيته ثلاث مرات، وحُكم بالسجن المؤبَّد.

يُعتبر الأسير محمد الطوس أقدم أسير فلسطيني، رفض الاحتلال الإفراج عنه في كافة صفقات تبادل الأسرى.

نحنُ أمامَ سنةٍ جديدة؛

هناك وحدات عِدَّة لقياسِ الزمن: الساعة، اليوم، الشهر، السنة، العقد، القرن... لكنَّ السنة- بالنسبة إلى الإنسان- هي أهمُّ هذه الوحدات الزمنيَّة جميعاُ؛ فعمره يُقاس بها، وهو يتكلم عن سنة ماضية وسنة آتية. وقَلَّ من الناس لا يحتفل بعيد ميلاده سنةً بعد سنة، والذين يُطفِئون شموعَ ميلادهم يفعلون ذلك كما لو أنَّهم خَسِروا سنةً لن يعوضها شيء، بل هي أدنتهم من النهاية. ومنهم من يفعلونها كما لو كانت السنة الفائتة أكسبتهم خبرة ثمينة وحفَّزتهم على السعي نحو الأفضل.

هناك إذن الأشخاص المنفعلون الذين لا يستسلمون للزَّمن، والفاعلون الذين يصنعون الزَّمن. والواقع أنَّ الزمن- الذي هو أقوى عامل محرِّك في حياتنا- ليس كياناً حسيَّاً يمكن القبض عليه باليد. لكنَّنا نرى أثره في قصص (عَينُ الجَبَل) للكاتب الأسير محمد الطوس، لكل ما نراه في الأرض الفلسطينية، من قتلٍ واعتقالٍ وهدمٍ لبيوت الفلسطينيين.

نحنُ أمامَ كتابٍ جديد؛

هذا الكتاب يمكن أن نَدَعَهُ يمرُّ هكذا على رسْله، ويمكن أن نقف لنسأل: ماذا نفعل به، وبماذا نملأه؟ والأحرى أن نتَّبع الخط الثاني.

ثمَّة من يذهب إلى أنَّ حياتنا مسيَّرة ومقرَّرة سلفاُ، وأنَّه لا حاجة بنا إلى هذه الأفكار كلها، إذ أنَّه مهما فعلنا، فلن نستطيع أن نُبدِّل شيئاً في ما هو مقدَّر أو مرسوم سابقاً. لكنَّ هذا الرأي لا يستقيمُ مع الكاتب الأسير محمد الطوس، ذلك أنَّ معرفة الله التامَّة الكليَّة لا تنكر على الإنسان حريَّته. ويعطينا الطوس مثالاً على ذلك من خلال تجربته النضاليَّة ضد المحتل الإسرائيلي وصراعه مع الحياة من أجل لقمة العيش، فلنقرأ هذا المشهد السيريِّ القصصيِّ الآتي: (لم يبقَ معي سوى ٧٠ قرشاً، وحينها قرَّرتُ ترك المدرسة والذهاب للمزارعين اليهود للعمل، وهكذا كان. حيث عملت في كل شيء حتى في روث الدجاج ص١٧).

ولا بُدَّ أن نُشير هنا إلى ضرورة؛ بين نصوص الخطاب العقلانيِّ واليوميِّ، وبينَ النصوصِ السيريَّة التي تهتمُّ بالأسئلة، وهي التي تَّبِعَها سقراط، فلم تكن تهمُّهُ الأجوبة بقدر ما كان يهمُّهُ توليد الأفكار بمحركاتِ السؤال، بمعنى أنَّ الأسئلة تكون مدعاة لتوكيد الأجوبة المتعدِّدة، كما فعل الطوس حيث حاول وضع فلسفته الخاصَّة على أرض الواقع: (سألني أحد الجنود قائلاً: هل تعلم أنَّهم هدموا منزلك، قلت: فليهدموا المنزل، فنحن سنهدم دولتكم وستذهبون كما ذهب كل الغزاة ص١١٨).

ما بين سقراط الذي نَظَّر لمجتمعٍ فاضل وسعى لوضع الأسئلة لبنائه، والطوس الذي وضع الأسئلة لبناءِ مجتمعٍ متحرِّرٍ من نيرانِ الاحتلال. فالمفارقة بينهما أنَّ الأول يبحث عن معنى للفضيلة، والثاني يحفر في معنى الحريَّة. وكلاهما مارس الفلسفة على طريقته.

لكنَّ الطوس استطاع تحويل صور هدمِ بيته إلى سؤال أو أكثر من سؤال من قبل المتلقِّي الذي افترض أنَّه تجاوبَ مع هذا المشهد الدرامي.

وينتقل الطوس لمشهدٍ قصصيٍّ آخر:(لأول مرَّة تدخل المروحة الكهربائية للسجون، ولأول مرَّة تدخل البلاطة الكهربائية للسجون، حيث يستطيع قلي بيضة أو طبخ قلاية بندورة، ولأول مرَّة يدخل النعنع والميرمية، حيث كنَّا نراها ونشمُّ رائحتها مع السجَّانين ص١٥٨).

نحن أمام كتاب جديد؛

إنَّ الأفكار الجرئية التي جاء بها علم النفس الحديث والأنثرولوجيا تُلقي مزيداً من الضوء على حقيقةِ التكوين الذاتيِّ للإنسان، ومن ثم المكانزمات التي تتحكَّمُ في عملية إنتاج النصِّ ودوره بالنسبة للذَّات في الواقع الاجتماعي كما صوَّره الطوس: (إنَّه الحقد الأعمى الذي يتعلَّمونه منذ طفولتهم وينمو ويكبر معهم حتى يعمي بصائرهم، فهم يرون باقي البشر عبيداً لهم، إنَّها العنصرية ص١٢٣).

فاكتشاف الهويَّة المُركِّبة للإنسان كانت أحد مظاهر فهم الذات المنقسمة على نفسها، والتي لا بُدَّ أن تُميِّز فيها بين الشعور وللاشعور في المعتقل، كما صوَّر لنا الطوس، وبين وقراءة الأحداث العالميَّة خارج أسوار السجن، فهذه المقدرة على التعايش مع العالم الخارجي تُخرج سؤال؛ هل للسجن سورٌ حاجبٌ عن الخارج؟ :(أمَّا داعش فإنَّها أساءت للإسلام والمسلمين، وقد استغلَّت وسائل الإعلام الأجنبيَّة ووسائل التواصل الاجتماعي هذه المشاهد لتشويه الإسلام، وكأنَّ هؤلاء يمثِّلون الإسلام ص٢١٢).

وبما أنَّنا الأعلى تعبيراً عن الأحلام والإبداع- وهما يشتركان في كونهما رؤية إنسانيَّة تستنبط ذكرياتها من زمنٍ ماضٍ لتتسلح به على قهر السجَّان- فقد رسم الطوس المشهد القادم: (عُدنا لصخرتنا الحبيبة واستحممنا في برك الماء وغسلنا ملابسنا التي لم نغيِّرها منذ ثلاثةِ أيام وقد التصقت جلودنا من العرق ص٧٤).

هنا نحن أمام تحوُّلٍ حاسمٍ لفهم الذَّات التي تنطلق من التفكير في العذابات التي مرَّ بها الإنسان، إلى إثبات الوجود والقدرة على تجاوز الصِعاب، فالهدف نبيلٌ يستحقُّ التضحية دون ضجيج. وبرع الطوس في هذا: (إنَّ فهم الحياة ليس حكراً على المتعلِّمين وحدهم، فوالدي رحمه الله كان أميَّاً لا يقرأ ولا يكتب لكنَّه نَهِلَ من دروسِ العلم التي كان يلقيها رجال الدين في المسجد الأقصى في الثلاثينات والأربيعنات من القرن الماضي ص٢٣).

ومن الناحية السرديَّة لا يمكن أن تكون السيرة منفصلة عن واقعها، فهي قصديَّة بمعنى الاختيار للدَّلالة على رؤيةٍ بذاتها، لا تنفصل عن قناعات كاتبها: (كان راعي الغنم الحكيم مُرشداً ومعلِّماً وناصحاً. يا بُنيَّ ساعد الناس بقدرِ ما تستطيع وأصلح بينهم إن استطعت، احفظ الله يحفظك. والدي رعى الغنم سنوات عمره وكان حنوناً على الحيوانات رفيقاً بها ص٢٣).

نحن أمام كتابٍ جديد؛

العقل يفترض أنَّ كل الأشياء بطبيعتها يمكن أن تكشف ذاتها له، وغنيٌّ عن القول أنَّ هذا المفهوم الذي عبَّر عنه هيغيل بقوله: (إنَّ كل موجودٍ معقول، وكل معقولٍ موجود، والأشياء التي تقف أمام محكمة العقل لم تكشف بَعد عن حقيقتها للإنسان. وماذا عن عقلِ الطوس الموجود داخل الكلمات التي سطَّرها، لتكون توثيقاً لعقلٍ لا يعرف من الموجود إلا قهر الإنسان الذي يعرِّيه ويكشف زيفَ سلوكِ عقله، أليس هذا موجودٌ بشكلٍ جليٍّ وعلى أرض الواقع، ويتم ممارسته ضد عقلٍ يرفضُ القهر، ويبحث عن حقِّه في التفكير والحرية في مفاهيمٍ لا تمتُّ للعقل، هل هذا السلوك جريمةٌ يُعاقَب عليها مدى الحياة؟ كما حصل مع محمد الطوس وعبَّر عن هذا الوعي في كتابه "عًينُ الجَبَل".

وأمَّا الذين يُنكرون هذا الواقع فقد جافوا الحقيقة وصنعوا لهم رؤيةً توهموا أنَّها حقيقة، أرادوا من خلالِ هذا الوهم صُنعَ حقيقةٍ خاصَّةٍ بهم، فكان محمد الطوس الكاشف لهذا الوهم.

وكلمة لا بُدَّ من قولها، أنَّ محمد الطوس استطاع تحليل الحياة اليوميَّة، ومن أهمِّها صلتُه بالإفصاح عن العاطفة المشبوبة. ولو أراد العالِم أو الفيلسوف أن يُعربَ عن عواطفه، لما استطاع أن يتجاوز التعميم أو التجريد. فجاء إفصاحه مصطنعاً. أمَّا الشاعر أو الفنان الذي تجيَّشت في صدره العواطف فينقلنا عنوةً إلى عالمٍ من الأحاسيس والصور والخيالات التي تؤلِّف لُحمة عالم الامكانات اللامتناهية وسداها، عالم ما هو ممكن خلافاً لعالم ما هو حاصل. وفي حالة محمد الطوس كان فيلسوفاً إنساناً خرج من رحم المعتقل، ليرسم لنا ماهيَّة الفلسفة إذا ما أُنتجت من واقعٍ معاش، وليس فيلسوفاً يعيشُ بين جدران حجرته؛ فشتَّان ما بين الإثنين، فالطوس كان إنساناً يطرقُ أبواب الإبداع من باب الفلسفة.