جريدة الطبل الفلسطينية كابوسٌ في جوف الهاوية

الشريط الإخباري :

سليم النجار

النسيان -عادة- لا يكتفي بقتل الحقيقة، بل يتغذّى على تناقضاتنا الفاضحة، ويعيد بيعها لنا كامتياز خاص ينسل في قميص جيوبنا وثرثرتنا كصديق لئيم.

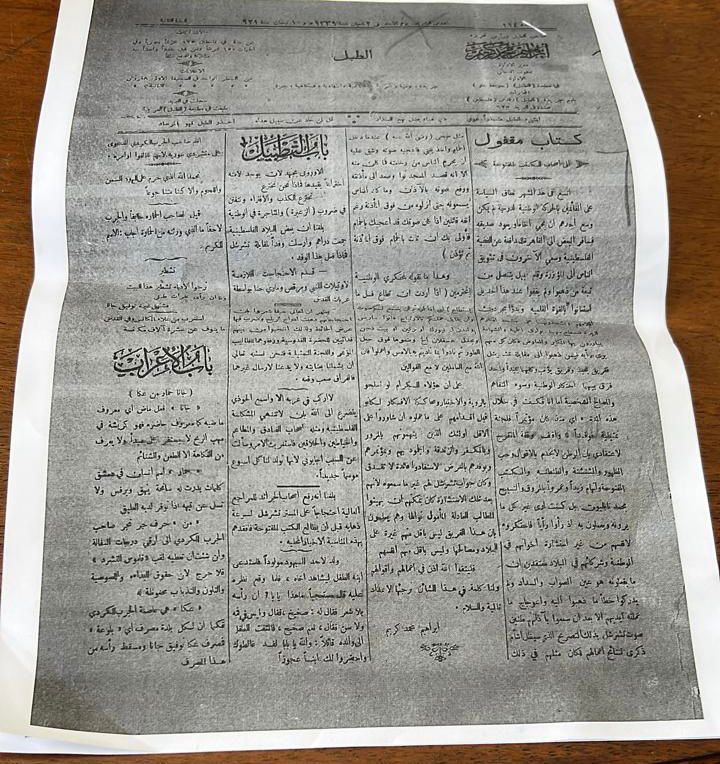

كم هي صادقة افتتاحية الطبل في عددها ١١٤، السنة الثانية، والتي حملت عنوان "كتاب مقفول"، عبّرت عن هموم الفلسطينيين الذين فقدوا ابتساماتهم آنذاك، وعن أحزانهم المتهالكة في الوقت الذي انتشرت فيه ثقافة العجز الملطّخة بضخامة الأنا.

كم هي كثيرة الكلمات الطليقة في فضاء الوهم، والتي كشفتها افتتاحية "كتاب مقفول" بصيغة الراوي، فتتحدّث بالضمير الوطني:

"وهذا ما يقوله محتكري الوطنية المحترمين: إذا أردت أن تُطاع قل ما يستطاع"، فهذه السطور تكشف لنا مدى التشابه الواضح بين الرأي العام الفلسطيني وبين القائمين على جريدة الطبل، وتكشف في نفس الوقت تناقض الوفد الوطني الذي احتكر الوطنية لحسابه الخاص، واللافت في السياق أن الراوي للمقال هو راوٍ عليم بكل تفاصيل وشعور الشخصيات الوطنية، وكل شيء، حتّى الأحداث التي ستقع لشخصيات الوفد ودواخلهم النفسية.

"إذا رأوا رأيًا فاحتكروه لأنفسهم من غير استشارة إخوانهم في الوطنية وشركائهم في البلاد، معتقدين أن ما يفعلونه هو عين الصواب والسداد"، كان الرواي في "كتاب مقفول" يعاني من وفد سياسي طفولي قاسي، فظهرت معاناة الرواي من تمسّك الوفد برأيه وتقديسه، معتبرًا أنّه ممثل الشعب، دون العودة له، فلجأ إلى المشاغبة والسخرية من سلوكيات الوفد.

لكن، لماذا لجأ الرواي في الافتتاحية إلى متن "كتاب مقفول" وهامشه على حد سواء؟ مبدئيًا إنّ هذا يمثّل خروجًا عن السياق المتعارف عليه في الصحافة الفلسطينية آنذاك، وأجد ذلك منطيقًا وعلميًّا في ظل الظروف الموضوعية التي كان تعيش فيها البلاد والصراعات المحتدمة بين السياسيين الفلسطينيين الذين كانوا يبحثون عن مصالحهم، حيث كانت اليافطة التي يختبئون خلفها هي يافطة "الدفاع عن الوطن".

ثمّة سؤال بديهي يتم تجاوزه عادة في الدراسات التي تتناول الصحافة الفلسطينية قبل النكبة عام ١٩٤٨، فالجميع كان يعتبر أنّ الصحافة جُلها تخدم فكرة الدفاع عن الوطن، فكان هذا أمرًا محسوم، وأنا هنا لا أناقش بشكل تفصيلي مواقف الصحف الفلسطينية الصادرة قبل النكبة، بقدر تركيزي على جريدة الطبل التي كانت تعبّر عن وعي سياسي متقدّم، أما الحديث عن الصحافة يأتي في سياق الإشارة، سأحاول توضيح هذه الفكرة أكثر من خلال النص نفسه، حيث جاء:

"مثل حجي -رضي الله عنه- عندما دخل الحمام وأخذ يغني فأعجبه صوته وشق عليه أن يحرم من رخامته فما كان منه إلّا المسجد، وصعد إلى مأذنته ورفع صوته بالآذان وما كاد الناس يسمعونه حتى أنزلوه من فوق المأذنة رغم أنفه قائلين إذا كان صوتك قد أعجبك بالحمام فأولى بك أن تبقى بالحمام".

استطاع الرواي في عدد قليل من الكلمات في مقدمة "كتاب مقفول" أن يكشف عن هدفه من الكتاب، في نسق حجاجي شفيف، اعتمد فيه على السخرية والاقتباس والقياس العقلي والتحليل، وخلص إلى أن مقدمة كتابه وخواتيم مقدمته لن تكون تقليدية، لأنه مارس الشفافية القاسية على نفسه في تلك المقدمة، لذا استحقّت أن تكون موضوعات لبحوث معمّقة، فشرع الرواي الذي حمل اسم "إبراهيم محمد كريم" إلى تأسيس مفهوم الشارع السياسي الساخر.

عرّف إبراهيم محمد كريم التجربة الصحفية التي أطلقنا عليها قبل قليل "الشارع السياسي الساخر" بأنها مجموعة القواعد العميقة الواعية التي تحدّد أهداف التوجّه نحو المعرفة، ثم طرق التعامل معها تحصيلًا وإنتاجًا، وإنها تشمل الجهد الفكري والبحثي ولا تعتمد على الثرثرة، كما وصف الراوي إبراهيم الوفد على الشكل الآتي:

"أي إذا أردتم أن يسمع لكم صوت وأن يقابل عملكم بالارتياح فأتوا بباريس ولندن أو نيويورك أو برلين أو بيت دجن أو مجدل عسقلان.. الخ وضعوها فوق جبل الطور ثم نادوا بما ناديتم به بالأمس واعملوا فإن الله مع العاملين لا مع القوالين"

وهنا يكمن السؤال الذي قد يتبادر إلى القارئ عند مطالعته العتبة الثانية لنص جريدة الطبل المعنون بـ"باب الطبل"، لماذا الباب بالتحديد؟

يحتفي كاتب "الباب" بارتباط وجوده بكيان السخرية إلى حد كبير، فصار وجودهما شديد الترابط إذ لا يكاد أن يُذكر أحدهما دون الآخر، وعند الحديث عن الباب، تتبدّى جدلية الداخل والخارج، فعلاقة الكاتب النصيّة الحميميّة بالباب تكمن في وصفه مبعثًا للسخرية، وعليه، يخلق الكاتب نصًا عالِمًا موازيًا داخل جنبات الباب، فيجعله أكثر تقبّلًا للواقع، فالباب مهربه، يجلس خلفه محاولًا الانفراد بهواجسه.

يقوم الكاتب بتدمير المفاهيم المسبقة عن الباب كونه أشبه بمتلازمة لا يستطيع الإنسان الفلسطيني الفكاك منها، أو بحبسًا انفراديًّا يُدفع بالفلسطيني داخله من قبل الوفد الذاهب للقاء تشرشل، كما سيأتي في الخبر الذي نشره في الباب، فهو التجسيد الحسّي للقمع والأطر التي لا يمكن التخلص منها، فدمّر ذاك الباب عقله وحرّره من فهمه لهذا المكان، كحيّز فيزيقي، فتحوّل إلى مكان علاجي ساخر يقول:

"الأوروبي يجهد لأن يوجد لأمته اختراعًا يفيدها فماذا نحن نخترع...نخترع الكذب والافتراء ونتفنن في ضروب الزعبرة والمتاجرة في الوطنية، بلغنا أن بعض البلاد الفلسطينية جمعت دراهم وأرسلت وفدًا لمقابلة تشرشل فماذا فعل هذا الوفد، قدّم الاحتجاجت اللازمة لأوتيلات اللنبي ومرقص ماري حنا بواسطة عربات القدس".

إن دور الكتابة الساخرة تتمحور حول إعادة إنتاج الواقع والتحرر من أطره البالية من أجل بنائه بصورة أكثر ألمًا، فإنّ الأمر يتخطى إعادة بناء الواقع إلى تدمير ذلك الواقع نفسه والثورة على الأطر والموروثات القديمة وصولًا إلى حالة من الانعتاق، حيث جاء في النص الخبر الآتي:

"يظهر أن أهالي حيفا شعروا بأن احتجاجاتهم ذهبت أدراج الرياح وضرب فيها عرض الحائط، ولذلك انتخبوا من بينهم فدائيين القدوسية ورفقوها بمطالب المؤتمر واللجنة التمثيلية، فنحن نسأله تعالى أن يشملنا بعنايته ولا يدعنا لأرسال غيرها فالفراق صعب"

إنّ الكاتب يطرح عبر خبره صوتًا متمردًا يخرج من هامشه "الباب"، ويسعى إلى الثورة على أطر المجتمع القديمة بغية بناء واقع أكثر وضوحًا، فعند تناول هذا النوع من الصحافة، فإن الصحفي لا ينقل مجرد حالة فردية، وإنما يعبر الجسر إلى أفق الجماعية، فالكتابة ألم مرير موثّق حينما يخوننا الحديث، فليجأ الصحفي للسخرية على مرارة الواقع، فيقول:

"لا أركب عربة إلّا وأسمع الحوذي يتضرع الى الله بأن لا تنتهي المشكلة الفلسطينية ومثله أصحاب الفنادق والمطاعم والخياطين والحلاقين، فاستغربت الأمر وسألت عن السبب أجابوني لأنها تولد لنا كل أسبوع موسمًا جديدًا"

هذه هي جريدة الطبل وبابها في هذا العدد، الذي فكّر بعكّاز قبل أن تشيخ وتعلّق صورتها على جدران النكبة، بعدها تفرّقت أبوابها على كل الزقاق في العالم، والآن هي ذاكرة في جوف الهاوية، وكابوس من يكره الحقيقة، لأن الطبل كشفتها مبكرًا، وتركت الباب مواربًا، مشتّت الذهن، محاولًا التماسك.

قطعت كلماتي، ليتسرّب دفء أصابعي

هل أنت جاد؟ من في مثل سنك يلهثون وراء ذكريات الطبل..