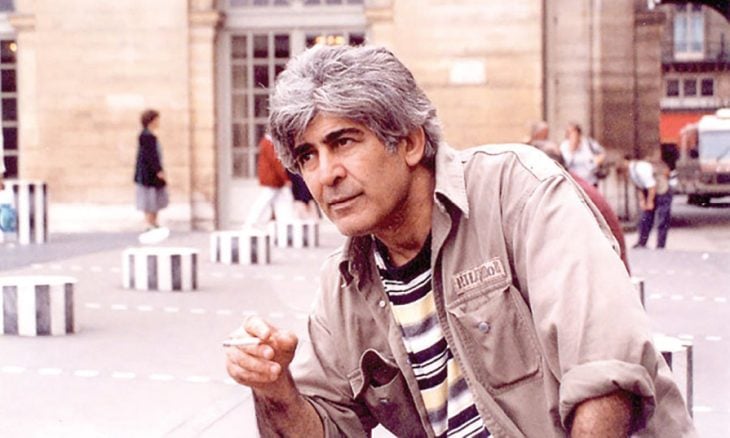

سركون بولص… الشاعر في وجوده الصاخب

لا يعتني سركون بولص بقصيدته جيدا، يتركها عند لحظة شغفها دون مراجعة، ويكتفي بثقة لحظة كتابتها الأولى، وهذا ما جعله يترك كثيرا من الشعر على الطاولات، أو عند الأصدقاء، أو في دفاتر يومياته، فبقدر ما كان يثق بسحر تلك اللحظة الشعرية، بوصفها جزءا من سحره بالكتابة، فإنه كان يخشى مراجعتها، خشية أن تتمرد عليه، وأن ينبجس منها أشباح وشياطين، وربما تتسلل منها أسئلة لا يريدها، حيث تقوده إلى عصف التاريخ والذاكرة والهوية المأزومة.

هذه الخاصية الشخصية لسركون بولص يمكن أن يُعنى بها قارئ بعينه، أو ناقد يتقصى ما هو سرّي في تشكل شعريته، ومدى علاقة هذه السرية بعوالمه الخاصة، وعلاقته بحساسيته إزاء اللغة والآخر، فهي لا تخصّ قرّاء آخرين ينظرون إلى «ظاهرته الشعرية» بوصفها جزءا من تاريخ الشعرية العراقية، ومن تحولاتها الكبيرة في مرحلة ما بعد الرواد. صحيح أن سركون بولص ينتمي إلى زمن شعري صاخب، وإلى تجربة كانت مثارا لأسئلة مفتوحة في مغامرتها وفي تجريبها، وفي رؤيتها للوجود والفكر والتاريخ، إلّا أن شعريته بدت وكأنها نافرة عن السياق، لها مزاجها وتوصيفها الخاص، وتوترها العميق، الكاشف عن قلقه الشخصي والوجودي، وعن شغفه بكتابة قصيدة حرّة تشبه هوسه بالحرية، قصيدة تصلح لقراءات ماكرة، في علائقها وفي حمولاتها، إذ تشتبك فيها اللغة باستعارات عميقة وشائكة للهوية والطقوس والمقدس، مع أزمة الكائن القلق/ المأزوم، والباحث عن خلاصه عبر اللغة..

ما بين قصيدة سركون بولص والتاريخ ثمة مفارقة، وربما خوف يتلبّسه أحيانا، ويُهيّج رغبته بالتمرد عليه، ويدفعه إلى الهروب من الزمن التاريخي إلى «لازمنية القصيدة» حيث الكتابة التي يخشى تجنيسها، واللغة التي تتدفق وتتعالى، ورغم صعوبة ذلك، إلّا أنه ظل أكثر شراهة بالتمرد على التاريخ والكتابة، والنزوع إلى التجريب بوصفه تمثيلا لوعي مفارق، وهواجس لم يتخلّص منها، إذ ظلت تساكنه بنوع من القلق الفاجع، والإحساس باللاانتماء إلى «الهوية المطرودة» والمكان المسكون بأشباح التاريخ، حتى بدا الهروب إلى الكتابة وكأنه نوع من الخلاص، والبحث عن الحرية، وعن ذاته الغامرة بقلق استلابي وضجيج داخلي، ورؤى يختلط فيها شغف المقدّس المسيحي بالتطهير، ورموز اللغة الكنائسية وغموضها. وهذا ما جعله يخشى التباسات الهوية والتاريخ، بما فيه تاريخ القصيدة العربية في فحولتها، وفي بلاغتها وفي مقموعها الأيديولوجي والديني والجنسي، إذ يجد في هذا «المقموع» حافزا للاختباء في اللغة، وكتابة القصيدة الشخصية، القصيدة الحرّة في حساسيتها وإشباعاتها، وفي صياغة جملتها وصورتها واستعاراتها، وحتى في فكرتها.

تصطدم فرادة سركون بالآخرين، وعلى نحوٍ يجعله مرتابا، ليس لخشيته من أحد، بل لأن تلك الخشية تحولت إلى هاجس وجودي مرعب، يقفز من خلال عقدة «الذات المسيحية» التي جعلته يعيش عقدة تاريخه، حيث الهامش والدونية، وبقدر ما جعلته هذه الحساسية يعاني من نكوصٍ لا واعٍ، فإنه وجد في اللغة تعاليه وشغفه و»مكوثه» الهولدريني، وفي القصيدة ذاته وحريته وحلمه، وفي بحثه عن بطولة ما، أو عن موتاه الذين يهبونه الإحساس بالسلالة، إذ يتقرّى وجوده عبر ما يكتبه عنهم، أو عن ما يتركه سهوا في الدفاتر أو على الطاولة، وهذا ما يجعل زمن الكتابة هو لحظته الساخنة والحميمية والغامرة، وكأنها لغته الأولى، المسكونة بأرواح القديسين، العالقين بأسطورة البطل الطهراني والمنقذ، الذي يشتبك في ملامحه بين خضر الياس والقديس بولص وكلكامش.

دفتري المفتوح تحت عيني

مصيدة لأرواح موتاي

يمرون على صفحاته في شبه رفيف

أسمعه مثل لغتي الأولى

في باطن أي ماض لن يترك للبطل أن

ينام، هو الذي يعرف أنه لن يكون جلجامش.

كركوك والزمن الشعري

ثمة من يقول إن «لحظة» كركوك، أو جماعة كركوك كان لها الأثر في توهجه الشعري، وثمة من يثق بموهبته وهوسه بالتمرد على «العمومي» وهناك من يجد أن وجوده في مدينة النفط، وعند شركاتها التي تقرأ الإنكليزي، كان له الأثر في التعرّف على الترجمات الشعرية للشعراء الإنكليز والأمريكيين، وربما كان والت ويتمان وت. س اليوت وعزرا باوند وأدون وتيد هيوز وسيليفيا بلاث وفروست، من بين الذين كشفوا له خفايا شعرية اللامألوف، وهذا ما بدا لسركون وكأنه وعدٌ شعري، أو استفزاز لذائقته المُشبعة بالتاريخ والتراتيل والطقوس الإنجيلية والحكايات الزاخرة بالأبطال الشعبيين، وبالقصائد التي تُلهبها حماسة أبي تمام وفحولة المتنبي كثيرا من التعالي والمركزية الشعرية.. يبدو لي أن سركون كان كثير الانحياز إلى التخيّل الشعري، مدفوعا إلى قصيدة تشبه أحلامه، أو أفكاره الفائرة، لذا وجد نفسه مصابا بشهوة التمرد، صاخبا بوعيه القلق، وأسئلته المفارقة، لا يجد في طقوس الولاء إلى الماضي قدّاسا، مثلما لا يجد في القصيدة الجديدة حساسية أن تدعوه لمناكفة فكرة «الحداثة» التي جاء بها السياب، فشاعر صعب مثل السياب خرج من التاريخ متمردا عليه، لكن سركون بولص لم يملك من ذلك التاريخ سوى دهشة الشاعر، الذي يقرأ المتون والسير بوصفها تمثيلا «قهريا».. قصيدته لها «صوتها الخافت» لكنها تمور بصراع وجودي ونفسي عميق، فهي تخلو من البلاغة ومن الاستعارات الفخمة، لكنها تتكثف في الرؤية، والحدس والدهشة، وكأنه يملك الاستعدادات البكر للشاعر النافر عن الجماعة، المسكون بسحر الرؤى، وهذا ما جعل شاعرا مثلا يوسف الخال مؤسس مجلة «شعر» يجد فيه اكتشافا، ليس للشاعر الخارج من معطف المسيحي الطهراني، بل بوصفه الشاعر الذي لا عقدة لديه من التاريخ كما حال السياب..

سركون بولص واللغة

علاقة سركون بولص بجماعة مجلة «شعر» تكشف عن تلاقٍ غريب عند حساسية المغامرة، فوجد في شغفه بالتمرد، ما يناظر عوالم التجريب والمغامرة عند أدونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا، إذ تحول هذا التناظر إلى فضاء استغرقه في وعي المغامرة، وفي تشهي الفكرة الجديدة عن الشعر، لاسيما بعد أن أثارت ترجمة أدونيس لفصلٍ من كتاب سوزان برنارد «قصيدة النثر من بودلير إلى يومنا هذا» عصفاً شعريا ونقديا، أشاع حوله أسئلة فارقة عن علاقة الشعر باللغة، والتاريخ وبالنمط والأثر، وفي إطلاق شغف الشاعر إلى وعي تلك المغامرة وبقصديتها الشعرية. لغة سركون بولص بدت خصوصيتها من خلال وعيه الحاد لهذه العوالم، إذ بدت أكثر شغفا بالجدة من خلال استعاراتها الجاذبة والمغايرة، وإلى جملتها التصويرية، التي تتيح لقارئها أن يبحث عن ذات الشاعر فيها، بوصفه شاعرا هاربا من التاريخ الذي لا يثق به»، لكنه يعيش «عقده» وإكراهاته النفسية، وهو ما دفعه إلى تمثيلها عبر لغة مشبعة، لكنها ماكرة في تمثيل مزاج الشاعر الشخصي، الصاخب، والمتمرد، أو المتأمل، حيث تذهب استعاراتها إلى اليومي والطقوسي وليس إلى التاريخي أو الأسطوري.

قصيدة سركون هي قلقه، وأن لغته بحمولتها النفسية والرمزية تستبطن هذا القلق، فهو يخشى اللغة في حالتها القاموسية، فيصفها بأنها «لحظة موت» لذا يشاطر الشاعر الذي يأتي «ليوقظه برفسة إن احتاج الأمر» كما يقول..

هذه اللغة تجعل القارئ يخضعها إلى ذاكرته، أو إلى شغفه بالجديد، فيبحث عن ما يقابل هوس الشاعر بـ»الارتياب والشك»، حيث يعاني من «لا وعي قهري» بعقدة هويته، ومن سوء تفاهم مع التاريخ، ومع فحولة الزمن الشعري، فيكتب وكأنه يكاشف ذاته بالرفض، وربما يمارس معها طقوسا في الاعتراف والتصريح، بأنها لعبته الوحيدة في مواجهة ذلك القلق والخوف والإحساس بالنبذ، وهو ما أشار إليه في أحد لقاءاته، بأنه مصابٌ بلعنة فقدانه الثقة بالعالم، والحب والمكان، وحتى بالشعر ذاته، فهو القائل «أنا لا اكتب قصيدة نثر، أنا أكتب شعرا»، كما تقول الروائية سلوى نعيمي عنه..

يكتب سركون بولص بهوس شخصي، دون أن يبحث عن ناشرٍ ما، حتى يبدو وكأنه يمارس طقوسه في الكتابة، وكأنه يتوق إلى ما يشبه الخلاص من فيضانات داخلية، ومن قلق مشوب بالفقد، من إحساس بأنه مطارد في متاهة، وأن الأمكنة القديمة تفقد ألفتها، لتبدو أكثر دستوبية ومعادية له، وأنْ لا علاقة سوية له معها، إذ تجعله في «علاقة حدّية مع العالم ومع الكتابة كما يقول في حواره مع سلوى نعيمي. هذه العلاقة جعلته لا يرى العالم إلّا بوصفه اغترابا ومتاهة، وعليه أن يعيشهما هاربا، مهاجرا، باحثا عن حريته ولذته وسعاداته الشعرية، أو ربما باحثا عن «مسيحه الشرقي» الذي يبدو أكثر حميمية من «مسيح المدن الإمبريالية» الذي لا شأن له بالفقراء، ولا بالشعراء..

المدن التي هاجر إليها- رغم فخامتها- لم تمنحه سوى المزيد من المآزق الوجودية، أو النفي إلى متاهات عميقة، لم تُنقذه منها إلّا اللغة، بوصفها ترياقا وجوديا وخلاصا ساحرا، وشغفا يُحرضه على الكتابة التي تشبه الاعتراف، حدّ أن ما كتبه في «الوصول إلى مدينة أين»، يكشف عما يهجسه من استفهامات مفتوحة، حيث قلق الهوية والمكان واللغة والجسد والمنفى، وحيث قلق الوعي الذي يدفعه إلى الشك والمساءلة، وإلى الاستغراق في لغة يكون النزوع إلى التصوف كما في «إذا كنت نائما في مركب نوح» مدعاة للتطهير وإلى جعل «إذا» بظرفيتها الزمانية أداة لهجرة التطهير/ الخلاص عبر الأسطورة، كتوصيف لحاله، ولهوسه في أن يمارس طقوسه «المسيحية» عبر لغة تضمر أكثر مما تكشف، وتوحي أكثر مما تفضح، وتثور على طريقة شعراء «البيت» الأمريكيين ألن غينسبرغ وغاري سنايدر ومايكل مكلور الذين شغف بهم وهم يخلطون الحلم بـ»وعيهم الشقي» وبالسؤال الماركسي القديم عن تغيير عالم يخون الإنسان ذاته.

حساسية الفقد في قصائده الأخيرة

قد تبدو هذه القصائد شخصية جدا، إذ تهبه إحساسا بالمفارقة، وبالعودة إلى ذاته القديمة الملتاعة، حيث يمارس طقوس تقليب تاريخ مدينته بملل، بعد أن أعيته الغربة، وأدرك أن العالم عبثيٌ، فلم تعد لديه رغبة سوى الكتابة، بوصفها لعبته الأثيرة في استحضار الغائب، أو في تصديق بعض الحكايات التي كان يهرب منها، وفي الوقوف عند الاحتمال بوصفه تمثيلا لقلقه، ولزمنه العاصف، ففي كتابه الأخير «عظمة أخرى لكلب القبيلة» يبدو وكأنه الشاعر الذي يرثي حاله، ويكشف عن وصيته، ويضع اللغة أمام اختبار تصويري لوجوده المنهك، ولهشاشته إزاء العمر والوقوف والفقد، وحتى توظيفه للأساطير العراقية الآشورية بدت متأخرة، لكي تضعه عند استيهامات الخلود، وتحويل استذكاره للشعراء الموتى إلى شيفرة ايحائية لفكرة موته، مثلما جعل من المدن التي زارها رموزا لشيفرة الحياة التي اشتهاها بعمق، وبحدس الكائن الشعري اللامنتمي، والباحث عن حريته ووجوده عبر اللغة، وعبر الترحال، وعبر الأسطورة المسيحية التي ظلت تساكنه وهو يكتب طقوس اعترافه بوصفها نوعا من الخلاص المتعالي..

في وسط الساحة

سقط الرجل على ركبتيه

ـ هل كان متعبا إلى حدّ

أن فقد القدرة على الوقوف؟

هل وصل إلى ذلك السّدّ

حيث تتكسر موجة العمر النافقة.

علي الفواز

٭ كاتب عراقي