سقوط نظام الأسد واضطراب النظام المصري

بقلم يحيى مصطفى كامل

تراجعت «حداثة» الحدث السوري، أو لنقل إن تلك الفرقعة، المنطقية تماماً والمستحقة، التي صاحبت قرابة العشرة أيام، التي أذهلت العالم بتحلل ذلك النظام البشع وسقوطه قد تباعد صداها؛ لا يعني ذلك أن الناس لم يعودوا يتابعون المستجدات، لكن لعل الأقرب للتقرير الواقعي وطبائع الأمور في بلادنا، أن السواد الأعظم صار يستهلك الأخبار الوافدة من سوريا، يفسرها وفق انحيازه المسبق، مع أو ضد نظرية المؤامرة، أو محور الممانعة، إلخ، مستقراً في خندقه وفي الحالة العامة الطاغية التي تشمل الجميع من التسليم بالهزيمة واللاجدوى.

هو واقعٌ بائسٌ بلا شك، إذ حتى اللحظات المشرقة المبهرة، التي كان من شأنها أو على الأقل يتوقع منها أن تحفز وتدشن تغييراً عميقاً طال انتظاره، لم تنجح في ذلك، ولن أدرج الحدث السوري في ذلك، بل سأكتفي بالسابع من أكتوبر الفلسطيني، الذي ما زلت أرى أن قيمته الحقيقية رمزية أكثر من أي شيءٍ آخر، بإمكانية تحدي جُدران المستحيل، الذي كان سيحقق إمكانياته، بتحريك حاضنته الطبيعية في محيطه العربي، الأمر الذي لم يحدث.

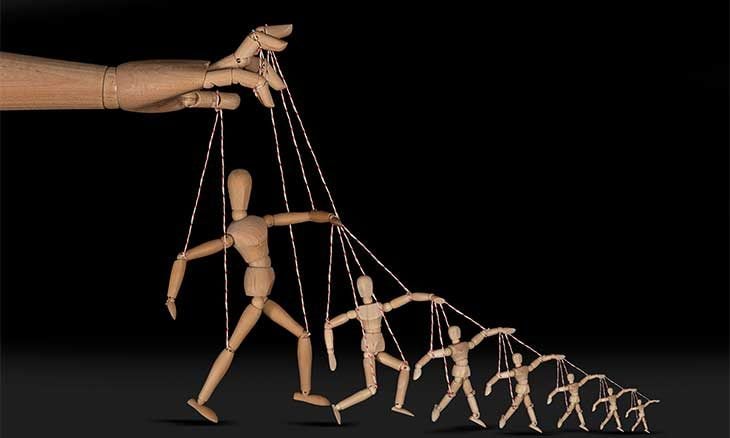

ربما كان الأدق أن نقرر أن شيئاً لم يحدث، لأن مصر في حالة انهيار.. سقطة حرة.. بعيداً عن أي مشاعر وطنية متقدة، أو انحيازٍ شوفيني، فالواقع المحض البحت يؤكد أن مصر هي البلد العربي الأوفر سكاناً، وبذا يشكل قرابة نصف ربع الكتلة البشرية العربية، ناهيك عن كونها البلد الأكبر والأثقل من حيث اعتباراتٍ ومقاييس عديدة، ولئن كان الحل قد آل بها إلى أن تكون «حاجة كده» أُعطيت للسيسي دون أن يحدد من هم أولئك الذين أعطوها له، وكأنه لم يأت نتيجة انقلاب، فإنه والنظام الذي ورثه هما اللذان أوصلاها إلى هذه الحالة البائسة: جثة ضخمة مترهلة فاقدة القدرة على الحراك والتأثير. أياً تكن، طبيعة هذا الدور المحوري الحبيس في خانة الإمكان والاحتمال والمأمول في يومٍ ما، ولما كانت كل الأنظمة الجمهورية المحيطة، قد مرت بفترة انصهارٍ وسقوط، فلم يبق غير نظام السيسي، المسخ والمتوحش تماماً والمستحق للسقوط لكل الأسباب الممكنة، فمن الطبيعي أن تتركز الأنظار عليه، وأن يعيد هو، أي النظام، النظر إلى نفسه مراراً وتكراراً. الشاهد أن مجمل هيئة أو «سحنة» النظام المصري وتحركاته، من عينة الاجتماع مع رجال الأعمال، الذين كاد بعضهم فيه أن يسب الحكومة، وذلك الحزب العجيب، الذي يجمع مستفيدي ومتسلقي كل العصور مع قاطعي طرق، ودفاع السيسي عن نفسه بأن يده لم تتخضب بالدم (لم تكن مزحة بالمناسبة)، كل ذلك يشي باضطرابٍ وتوترٍ لا تخطئه العين، وهو الانطباع الواصل لقطاعاتٍ عديدة. يطرح ذلك جملةً من الأسئلة الملحة على رأسها: ما السبب في هذا التوتر؟ ومن ثم ما هو المطروح في الأفق ومن الفاعلون؟ ذهب البعض إلى كون سقوط النظام السوري بهذه السرعة رغم بطشه أرعب النظام المصري، باعتبار أوجه الشبه في الإجرام والطبيعة الأمنية المحضة، بالإضافة إلى المغزى المخيف في كيفية سقوط ذلك النظام الذي بدا مخيفاً منيعاً عصياً على السقوط في فتراتٍ ممتدةٍ من تاريخه بمجرد تبدل ميزان القوى الإقليمي والدولي. لعل في ذلك شيئاً من الصحة، من الطبيعي والمنطقي أن يتأثر النظام المصري بحدثٍ جلل ومحوري كهذا، إلا أنني أرى الأمر أبعد من ذلك، فكثيراً ما يقنع هذا النظام نفسه بأن وضعه مختلف، ولعل له بعض الحق في ذلك فطبيعته، وإن تشابه القمع، مختلفة. الأقرب إلى تفكيري هو الإدراك الأكيد بعمق الأزمة الاقتصادية، من قبل الأجهزة الأمنية والمشفوع بتصميم على المضي في الطريق نفسه في الإنفاق على العاصمة الإدارية إلخ.

الانفجار حين يأتي لن يكون نتيجة فعلٍ مدبّر، بل سيكون انفجارا.. أمرا مباغتا يتخطى سيطرة وإرادة حتى القائمين به.. كفيضانٍ كسر السدود، وسيقتلع هذه المرة أشياء كثيرة في طريقه

الضغط الحقيقي على النظام المصري ينبع من الإدراك جيداً، وهو إدراكٌ يتعاظم يوماً بعد يوم، بأن الأزمة طاحنة، تمس الناس في كل مناحي حياتهم، وأن الغضب عميقٌ وأن تلك العوامل من شأنها أن تجعل الانفجار ممكناً إن لم يكن وشيكاً، وأنه لولا القبضة الأمنية التي لا مثيل لها، والتي لم يُعرف مثلها من قبل في مصر لكان الناس ربما انفجروا بالفعل، ولعل ذلك يفسر استمرار القمع بوتيرةٍ متصاعدة، فالمعهود في الحقب السابقة أن القبضة الأمنية تُرخى بعد حينٍ لا محالة، حيث يكون الدرس قد وصل ويلتزم الناس، لكن ذلك لم يحدث مع السيسي، ليس لعنفه المقترن بالبلادة فحسب، بل لأن الأوضاع من السوء بمكان، ولأن قناعةً بأن مساحة الحرية النسبية في عهد مبارك، هي ما سمح بالحراك النسبي، فثمة تصور إذن بأنه لا مفر من العنف لمنع الانفجار.

لكن ما حدث في سوريا يخيف أيضاً إذ يشير إلى تخلي غلمان النظام ومستفيديه عنه.. فماذا لو حدث أمرٌ مماثل في مصر؟ ماذا لو تخلى بعض كبار الضباط عن السيسي ليحملوه المسؤولية عن الخراب الاقتصادي، ووعدوا بفتح صفحةٍ جديدة؟ ماذا لو دفعتهم أطرافٌ إقليمية (هي نفسها التي عملت على إسقاط نظام الأسد)؟

إن الخوف لدى السيسي والنظام من نوعٍ عجيب، فهو خوفٌ من واقعٍ صلدٍ متجذر، الأوضاع الصعبة، وهو خوفٌ غامضٌ في الوقت نفسه من انفجارات الغضب على الرغم من إدراكهم جيداً بأنهم أخصوا تماماً كل التنظيمات السياسية، وكسحوا المجتمع أو ما تبقى منه. هو خوفٌ من «خيانة»، أو انقلاب ضباط حين تقرر بعض القوى الإقليمية أن الوقت قد حان لرحيل السيسي.. وإنه صار عبئاً. من هنا يلجأ النظام إلى ما يشبه الحوار المدني وإنشاء حزبٍ عبيط ليصبغ الحياة العامة البليدة أو «يحقنها» بما يشبه السياسة، لعل ذلك يبعد الأنظار عنه ويجعل المجتمع شريكاً في العبء، وقبل ذلك المسؤولية لإيجاد حلول للأزمة، لعله يخلق بطانةً تمتص بعضاً من الغضب وشيئاً من صدمات وصدامات المستقبل الوشيكة، وريثما ينتظر النظام معجزةً ما (من عينة غزو صدام للكويت ) تصرف الأنظار عنه من ناحية، لكن الأهم تجعل الأموال تتدفق عليه كما حدث حينها، إما في صورة نقد أو إعفاءات من الديون أو الاثنين معاً، يبدو للناس أن هناك «شغلا» دؤوبا للخروج من الأزمة فها هم «الخبراء ورجال الأعمال» يجتمعون ويتباحثون.

على الرغم من نفورٍ عام لدى الناس في مصر الآن من فكرة الثورة، نظراً للحصاد المرير الذي جنوه من يناير، وما بعدها، وعلى رأسها وصول السيسي إلى السلطة، إلا أن الانفجار حين يأتي لن يكون نتيجة فعلٍ مدبّر، بل سيكون، كما تعني الكلمة تماماً: انفجارا.. أمرا مباغتا يتخطى سيطرة وإرادة حتى القائمين به.. كفيضانٍ كسر السدود، وسيقتلع هذه المرة أشياء كثيرة في طريقه وعلى الأغلب سيصحبه قدرٌ لا بأس به من العنف. لكن يظل السؤال: ما هي الاحتمالات المطروحة حينذاك أو للحيلولة دون ذلك؟ هذا ما سأتناوله في مقالٍ مقبل إن شاء الله.